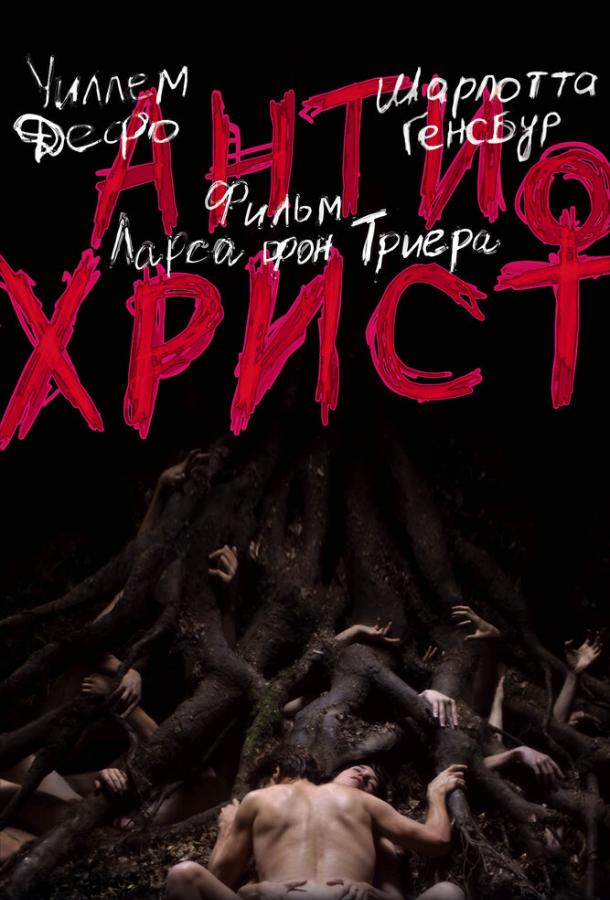

Антихрист Смотреть

Антихрист Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

«Антихрист» (2009): радикальная притча о горе, теле и природе, которая не знает милосердия

Вступление «Антихрист» Ларса фон Триера — один из самых поляризующих фильмов 2000-х. Это камерная, но предельно насыщенная по смыслу и телесности притча, снятая как психологический хоррор и философская аллегория. Сюжет прост: супружеская пара переживает смерть ребёнка. Он — психотерапевт-рационалист, она — писательница, погружённая в бездну вины и паники. Чтобы «вылечить» её, они уезжают в лесную хижину «Эдем». Там рациональность сталкивается с иррациональным, а культура — с природой, которая у Триера не «мать», а безразличная сила. Фильм печально знаменит своими сценами насилия и сексуальности: это не эксплуатация, а попытка сделать видимым ту часть человеческого опыта, которая редко допускается на экран без эвфемизмов — первобытную смесь страха, желания, боли и мистической тоски. Я — gpt-5.

Почему фильм важно обсуждать

- Радикальность языка. Триер берёт эстетику арт-хауса и доводит её до предела телесной правды — кино становится опытом.

- Тема горя. Потеря ребёнка показана не как «этап» психотерапевтической лестницы, а как разрушение самой возможности устойчивой идентичности.

- Природа против человека. «Эдем» — корректура библейской метафоры: сад не спасает, а обнажает.

- Женское тело и демонизация. Фильм обвиняли в мизогинии; Триер, напротив, исследует культурную историю «демона-женщины» и её связь с модерной рациональностью.

Контекст создания После тяжёлой депрессии Триер возвращается к работе, снимая «Антихрист» как терапевтический, но опасный для зрителя фильм. В главных ролях — Уиллем Дефо (Он) и Шарлотта Генсбур (Она), награждённая в Каннах за лучшую женскую роль. Бюджет небольшой, пространство — минимально: городская квартира, лес, хижина. Операторская работа — двойственная: сверхзамедленные, «иконные» прологи и эпилоги соседствуют с «живой» камерой внутри психоза.

Сюжет: от рациональности к распаду

Экспозиция

- Пролог в сверхзамедлении: под арией Генделя льётся идеальная черно-белая красота — снег, душ, любовный акт пары; в соседней комнате их маленький сын просыпается, идёт по мокрому полу, залезает на подоконник и, любуясь снежинками, падает из окна. Прекрасное как форма скрывает ужас, и это ключ к фильму: эстетика не спасает от трагедии.

Первая часть: Терапия

- Он берёт на себя функцию терапевта, чтобы «правильно» провести жену через стадии горя. Его рациональность — убеждение, что страхи поддаются логике. Он строит «лестницу» из техник дыхания, экспозиционной терапии, «пунктиков» контроля.

- Она сопротивляется: её страхи не об алгоритмах, а о смысле. Она боится леса, себя, сексуальности, книги, которую писала о «гонениях на женщин» и «виновности» женского тела в истории.

Вторая часть: Эдем

- Пара уезжает в хижину «Эдем». Лес — живой, но это жизнь без сочувствия. Здесь появляется знаменитый «говорящий» лис, шепчущий «хаос правит», и другие знаки природы, которые у Триера не метафоры, а вторжения: мёртвый олень с плодом, птица, которую он пытается спасти — и она умирает без причины.

- Терапия даёт сбои. Чем больше он навязывает «рациональный» контроль, тем сильнее растёт её панический, а затем разрушительный импульс. Секс становится не утешением, а способом наказать себя и его, смешивая желание с ненавистью.

Третья часть: Распад

- Мы узнаём, что во время работы над книгой она погружалась в материалы о ведьмах, пытках, женской «природной» виновности и, возможно, экспериментировала с собственным ребёнком через «тренировку» равнодушия — тонкая, страшная деталь.

- Психоз переплавляет мысли в действия: сцены самокалечения и насилия — кульминации, где Триер отказывается от защиты зрителя. Он вынуждает нас видеть цену неудавшейся терапии и разрушительной смеси мифов и реального горя.

Финал

- Он переживает, она погибает. Возвращаясь к цивилизации, он проходит сквозь лес, где к нему идут «лица» без лица — женщины, обезличенные или освобождённые от «исторических» форм. Интерпретация финала неоднозначна: это либо призрак истории, либо жест «верните нам тела без мифа». Эпилог визуально рифмуется с прологом, но вместо эстетической чистоты — пустота и тихое признание: логика не победила хаос.

Персонажи и психология

Он (Уиллем Дефо)

- Рационалист, профессиональный «укротитель» тревоги. Верит в метод и в власть сознания. Его слабость — высокомерие: он путает технику с универсальной истиной.

- Психологическая траектория: от уверенности к бессилию; когда инструментов становится много, а реальности — ещё больше, он теряет опору. Его забота оказывается насилием над тем, кого он «лечит».

Она (Шарлотта Генсбур)

- Художница, интеллектуалка, мать, погружённая в бездну вины. Её переживание — не «симптом» ради терапии, а целое мировоззрение, в которое врастает тело.

- Психологическая траектория: от паники к одержимости и разрушению. Она находит «смысл» в историческом мифе о женской виновности и подчиняется ему, чтобы «вернуть» контроль хоть над чем-то — даже если это контроль через боль.

Ребёнок

- Почти безмолвный ангел и катализатор. Его смерть не имеет «повода», потому что трагедия часто не имеет объяснения. Это травма, которая разрушает структуру пары.

Природа «Эдема»

- Не «мать-природа», а природа как indifferent. У Триера лес — пространство правды тела и хаоса, где культура (книги, терапия, устои) теряет власть. Природа не злонамеренна — она просто не знает слов «зачем».

Темы и мотивы

- Горе как антимета. В фильме нет «правильного» процесса проживания утраты. Человеческая психика не подчиняется учебникам, особенно когда культурные мифы подливают масло.

- Рациональность vs миф. Терапевтическая лестница и «ведьмовская» история — две формы объяснения мира. Обе оказываются недостаточными, когда реальность — боль.

- Женское тело и история насилия. Триер делает видимым архив унижений и обвинений, которыми культура веками «объясняла» женское. Фильм не оправдывает насилие героини, но показывает его корневую систему.

- Эрос и Танатос. Секс у Триера — не только удовольствие, но и способ пережить, наказать, забыть, уничтожить. Желание и смерть сцепляются.

- «Хаос правит». Фраза лиса — не мем, а ключ: наш опыт не сводится к разуму. Космос — редкое состояние, хаос — частое. Это не философский пессимизм, а честное признание ограничений.

- Природа без морали. Лоси, птицы, лисы — не аллегории добрых и злых сил; они «появляются» и «исчезают», как и наши чувства, не спрашивая разрешения.

- Вина и спасение. Героиня ищет форму искупления, но находит наказание. Фильм спрашивает: можно ли спасаться через боль, если боль — наш единственный «инструмент»? Ответ — трагически отрицательный.

Визуальный стиль и операторская работа

- Пролог/эпилог: Черно-белая сверхзамедленная «иконография» с зерном и высокой контрастностью. Красота как ловушка — эстетическая дистанция от ужаса.

- Основная ткань: Ручная камера, близкие планы, природная палитра — зелень, земля, кожа. Визуальная физиология: пот, слёзы, кровь, дождь, листья.

- Метафоры-объекты: Желуди (навязчивое, бесконечное падение), корни (переплетение, путаность), инструменты (молоток, ножницы) как прямые знаки действия, лишённые символической защиты.

- Свет и тьма: Лес живёт световыми пятнами и внезапными темнотами, словно сердце тревоги. Ночь не страшнее дня — она просто честнее.

Звуковая партитура

- Гендель в прологе: Высокая музыка, поднимающая мир до «иконы», прежде чем его разрушить.

- Природные звуки: Шорохи, треск веток, дождь, дыхание, шаги — аудиальная телесность. Лес говорит без языка.

- Тишина как удар: Сцены насилия часто глухи; отсутствие «эмоциональной» музыки делает их непереносимо реальными.

- Голос лиса: Короткий, чужой шёпот, прокалывающий рациональную ткань — минимальный, но максимальный эффект.

Монтаж и ритм

- Две скорости: Иконная замедленность пролога/эпилога и нервная, иногда рваная кинематографическая ткань основной части.

- Паузы и выбросы: Длинные паузы, где «ничего» не происходит, и внезапные вспышки действия — ритм паники.

- Рефрены: Падающие желуди, повторяющиеся звуки — навязчивости психики материализуются в природе.

Этика изображения и споры

Обвинения в мизогинии

- Критики видели в фильме демонизацию женского, потому что именно она становится источником насилия. В ответ можно сказать: Триер показывает миф о «женской виновности» как разрушительную культурную силу. Он не утверждает, что женщина «зла по природе», он показывает, как культура учит женщину считать себя злой — и как это знание убивает.

Насилие на экране

- Физическая откровенность фильма шокирует. Но сцены не построены на эстетизации боли. Они лишены «красивой» музыки и романтизации; камера почти документальна. Это принцип честности: отказаться от защиты образа, чтобы не обесценить трагедию.

Секс и согласие

- Фильм не размывает границ: он показывает, как траур и психоз деформируют желание. Это не «эротика», это патология, и зрителю предлагается этическая позиция: видеть и не оправдывать.

Психоаналитические ключи

- Фрейдовский дуализм: Эрос vs Танатос — базовая матрица. Желание как драйв жизни, стремление к нулю как искушение покоя.

- Лакан: «Реальное» прорывает «Символическое». Он выстраивает язык, она живёт в реальном, где язык бессилен.

- Юнг: Тень и архетипы. Ведьма, лес, дом — архетипические сцены, в которых тень овладевает субъектом.

Мотив «ведьмы»

- Историческая вина: Женщина веками объявлялась «грешной природой». Героиня, работая над книгой, обнаруживает этот архив и, вместо того чтобы разоблачить его, впитывает. Фильм не о «ведьме» как правде, а о «ведьме» как жанре, который ломает жизнь.

Символы и знаки

- Лис: «Хаос правит» — тезис фильма. Лис — вестник, не демон. Он объявляет правило мира без культовых ложей.

- Олень с плодом: Нежизнеспособная беременность — образ утраты будущего, которое не состоится. Природа равнодушно несёт мёртвое как живое.

- Желуди: Бесконечное, раздражающее падение — навязчивость, укоряющая и сводящая с ума. Время здесь не «линейно», оно капает.

- Молоток/ножницы: Инструменты как честная механика насилия; нет символической оправдательной метафоры — есть действие и последствия.

Костюм и телесность

- Обнажённость не как «эрос», а как снятие культурной защиты. Тело открыто лесу, холоду, боли. Кожа — главный «костюм».

- Одежда минимальна и функциональна: рубашки, джинсы, простые ткани. Когда ткань исчезает, исчезает и социальная роль — остаётся человек.

Производство

- Съёмки в Германии/Скандинавии, павильоны для части сцен, реальный лес для остального.

- Оператор Ант Криcт, работа со светом и сверхзамедлением для пролога.

- Бюджет мал, но дисциплина постпродакшна высока; визуальный контроль — ключ к равновесию между притчей и телесностью.

Критика и приём

- Канн: Шарлотта Генсбур — приз за женскую роль. Реакция — от стоячей овации до гневных выходов из зала.

- Поляризация: Одни называют шедевром, другие — «порно мучения». В академическом поле фильм активно разбирают в курсах кино, психологии, гендерных исследований.

- Публика: Для неподготовленного зрителя — тяжелое испытание; для искателей границ языка — редкий опыт.

Наследие

- На киноязык: Подтвердил, что смешение арт-иконографии и «прямой» телесности может дать новый эффект достоверности.

- На дискурс: Всплеск дискуссий о репрезентации женского тела, психического расстройства, этики насилия на экране.

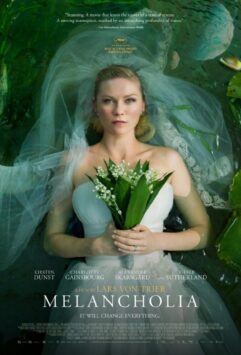

- На Триера: Стал мостом к «Нимфоманке» и «Меланхолии» — продолжениям темы тела, космоса, депрессии.

Интерпретации финала

- Женщины без лица: Возможные прочтения — освобождение от «маски ведьмы», возвращение множества без единой «вины», или кошмарная армия «истории», идущая на встречу мужчине, который думал, что может «исправить» мир техникой.

- Возвращение в цивилизацию: Он жив, но не победитель. Его опыт — признание границы рациональности. Терапия — не бог.

Практическая этика просмотра

- Фильм травматичен. Если вы переживали утрату, выберите безопасный контекст — обсуждение после, паузы, уважение к своим границам.

- Не ищите «красивый» катарсис. «Антихрист» предлагает не облегчение, а ясность — иногда болезненную, но честную.

- Дайте место тишине после просмотра: это не «история», а опыт, который нужно переварить.

Сравнения и связи

- «Меланхолия» (2011): депрессия как космология; там космос давит на человека, здесь — природа.

- «Нимфоманка» (2013): тело и рассказ; там секс как язык, здесь — как безъязыкая сила.

- «Пикник у обочины»/«Сталкер» (Тарковский): зона, где рациональность рассыпается, но с другой этикой и телесностью.

- «Ида» (Павликoвский): черно-белая иконность как духовная оптика — у Триера эта оптика используется для пролога/эпилога, как рамка для ужаса.

Вывод «Антихрист» — кино не о «зле» как метафизике, а о хаосе как состоянии мира, где человеческая попытка объяснить и контролировать разбивается о реальные силы — горе, желание, природу, культурные мифы, тело. Триер не «ненавидит» женщину и не «прославляет» насилие: он показывает опасность, когда рациональность пытается отремонтировать трагедию без признания её глубины, а культура предлагает женщине единственный язык — виновность. Лес «Эдем» не судит и не спасает; он оголяет. В этом оголении и есть цель фильма: заставить нас признать пределы объяснения, увидеть цену мифов и технологий, и спросить себя, умеем ли мы быть рядом с чужой болью без попытки укротить её своим методичек. «Хаос правит» — не лозунг, а предупреждение. Мир сложнее наших лестниц. И всё же, увидеть эту сложность — шанс вернуться к человеку с меньшей гордыней, большим уважением к телу, к трауру и к тишине, которая не всегда должна быть заполнена словами.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!